Por Carlos Barahona.

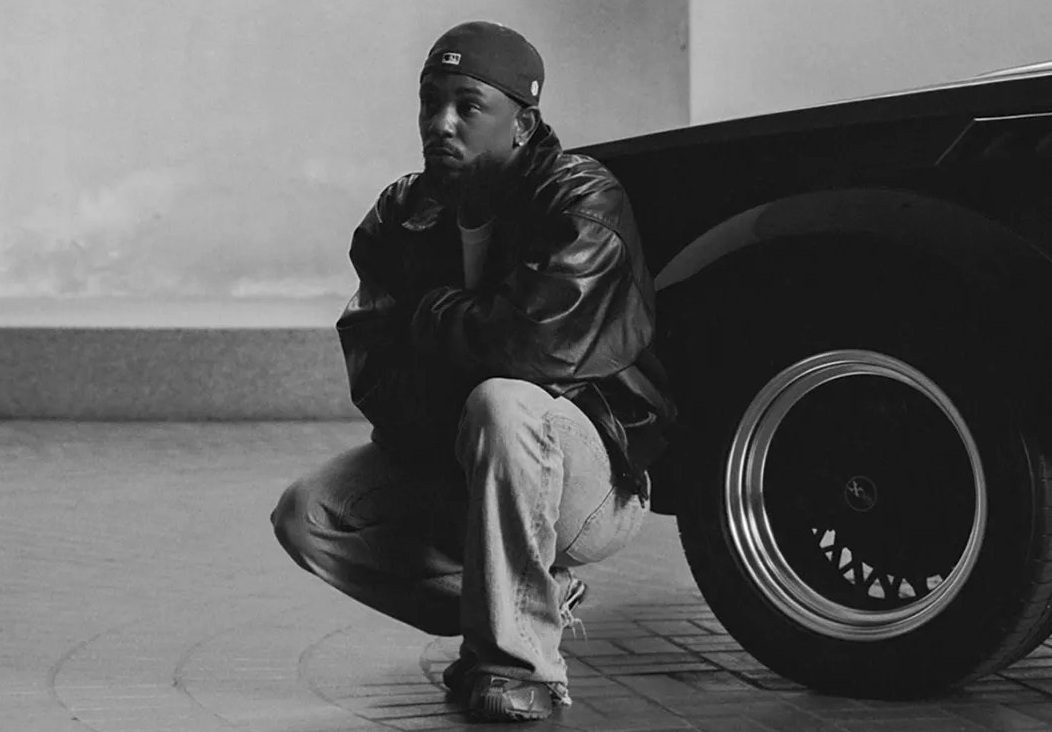

Este martes 7 de octubre, el Estadio Monumental recibirá a Kendrick Lamar en su segunda visita a Chile, la primera en solitario. A días de este esperado concierto, proponemos una lectura de su obra como un mapa lírico que une tradición oral, historia social y poesía callejera, heredero de la crudeza del West Coast y de la genealogía que va desde N.W.A hasta el Pulitzer que lo consagró en 2018.

A lo largo de la historia, la palabra ha sido fuego y refugio. En la Grecia antigua, Homero transmitía epopeyas que fundaban la memoria de un pueblo; en el México virreinal, Sor Juana Inés de la Cruz alzó su voz contra el silencio impuesto a las mujeres; en los albores del siglo XX, Emma Goldman agitaba las calles con discursos que desafiaban al capitalismo y al patriarcado; y en los años sesenta, James Baldwin denunciaba en Estados Unidos el racismo estructural con ensayos que eran verdaderos sermones políticos.

El hip-hop, nacido en los barrios neoyorquinos en los setenta, recoge esa misma tradición de palabra como arma. Lo hace en la esquina, en el cypher, en el beat que late como corazón comunitario. Con los años, esa voz se expandió más allá del Bronx hasta llegar hasta el otro extremo de esa nación: a la Costa Oeste, donde se transformó en una estética propia: el West Coast rap, con Compton como una de sus capitales culturales.

Hablar de Kendrick Lamar es hablar también de Compton, ciudad que parió a N.W.A, a Dr. Dre y a Ice Cube, y que hizo del rap una crónica de la violencia policial, la pobreza, el racismo y las contradicciones de vivir en un barrio sitiado por la desigualdad. En ese caldo de cultivo se forjó Kendrick: un niño sensible y tímido, rodeado de historias de pandillas y precariedad, que aprendió a mirar con ojo clínico lo que ocurría a su alrededor.

A diferencia de la glorificación del “gangsta lifestyle” que a veces predominó en la Costa Oeste, Kendrick decidió tomar esa crudeza y traducirla en poesía compleja y ética, en relatos donde la vida del barrio se transforma en metáfora universal. Su lírica es heredera de esa crudeza, pero no la romantiza: la deconstruye, la analiza, la somete a juicio. Por eso, no sólo es un cronista, es un intérprete del trauma colectivo.

El debut de Kendrick no es un ejercicio tímido de estilo, sino un manifiesto. Section.80 (2011) surge en un contexto marcado por la precariedad juvenil y la normalización del consumo de fármacos, como espejo de una generación atravesada por el desencanto político y social. Lamar observa esa fractura y la convierte en relato colectivo. “HiiiPoWeR” se erige como texto fundacional: un llamado a la conciencia y la elevación espiritual frente a la tentación del cinismo y el egoísmo. En lugar de limitarse a describir la desesperanza, la reorganiza, le da sentido y la convierte en brújula moral. Es la primera gran muestra de que su voz no se limita a narrar, sino que interpreta lo que otros apenas intuyen.

Canciones como “Keisha’s Song (Her Pain)” y “A.D.H.D.” profundizan en esta idea. La primera convierte la historia de una joven explotada sexualmente en símbolo de una violencia estructural que devora vidas invisibles; la segunda convierte el consumo de drogas en un retrato generacional donde la automedicación es síntoma de un vacío existencial colectivo. En ambas, Kendrick no apunta el dedo ni moraliza: construye una lectura empática y dolorosa que conecta lo individual con lo social.

El segundo disco good kid, m.A.A.d city (2012) es una novela de iniciación, un relato de Compton contado con técnicas narrativas propias del cine. Kendrick se sitúa en la delgada línea entre inocencia y violencia, y muestra cómo un “buen chico” puede terminar arrastrado por las fuerzas invisibles del barrio. “The Art of Peer Pressure” dramatiza esa tensión, describiendo el poder del grupo como maquinaria que deforma voluntades. Lo interesante es que Lamar no describe la violencia como un espectáculo, sino como un mecanismo social, un sistema de lealtades y culpas que condiciona la vida cotidiana.

El disco alcanza su cima emocional con “Sing About Me, I’m Dying of Thirst” , una pieza monumental donde distintas voces se entrecruzan en un rezo colectivo. La canción muestra la vida de quienes mueren sin poder contar su historia y convierte la música en acto de memoria. Incluso “Swimming Pools (Drank)” , disfrazada de éxito radial, es un análisis de cómo el alcohol funciona como rito social y a la vez como forma de escape autodestructiva. En todo el disco, Kendrick hace de Compton un escenario simbólico: no solo narra lo que ocurre, sino que interpreta sus códigos, tensiones y traumas como si fueran metáforas universales.

En To Pimp a Butterfly (2015) da un salto hacia la densidad conceptual y estética. Es un ensayo político-musical donde el jazz, el funk y el spoken word se cruzan con discursos sobre la negritud, la memoria histórica y la lucha contra el racismo estructural. “Alright” se transformó en himno de resistencia, coreado en protestas contra la brutalidad policial, pero su fuerza no radica solo en el estribillo esperanzador: el mantra surge desde un océano de dolor, como declaración colectiva de que incluso bajo asedio la vida merece afirmarse.

En contraste, “The Blacker the Berry” ofrece una mirada incómoda, casi contradictoria, en la que Kendrick denuncia la violencia racista al tiempo que interroga sus propias contradicciones internas. Y “How Much a Dollar Cost” funciona como parábola moral: el encuentro con un mendigo que resulta ser Dios es una lección sobre la soberbia y la compasión en un mundo que mide todo en dinero. Este disco convierte a Lamar en un mediador entre lo íntimo y lo histórico, un intérprete de las heridas raciales y sociales que no se limita a consignarlas, sino que las traduce en lecciones espirituales y colectivas.

El compilado de demos untitled unmastered. (2016), por su parte, no es un producto menor, sino una declaración estética: mostrar la cocina creativa como parte del relato. En “untitled 02 | 06.23.2014.”, el cronista se sumerge en un flujo dub-jazzístico donde confiesa su vértigo ante la fama y la fragilidad de la identidad. La canción tiene la textura de un pensamiento en curso, de un diario íntimo que accidentalmente se hace público.

Por su parte, “untitled 07 | levitate” transforma un mantra repetitivo en un estado meditativo: levitar como escape, como forma de superar la presión y la expectativa. Aquí Kendrick revela que incluso los fragmentos pueden convertirse en obras completas, y que el trauma también se procesa en los esbozos, en la escritura que aún no se pule. Al abrir su taller al oyente, confirma que la interpretación de la herida no necesita siempre de un discurso acabado: el proceso también comunica.

Ganador del Pulitzer, DAMN. (2017) puede leerse como un libro de proverbios contemporáneos. Cada canción condensa una tensión existencial: miedo, orgullo, lealtad, fe. En “DNA.”, Kendrick pone en juego su herencia, mezclando orgullo identitario con furia visceral. El cambio abrupto de beat refuerza la idea de una identidad en permanente combate consigo misma. “HUMBLE.” en cambio, se burla de la cultura del ego y convierte la crítica en un estribillo masivo, apropiado incluso por aquellos a quienes ridiculiza.

Sin embargo, el corazón emocional del álbum está en “FEAR.”, donde el autodenominado “Pulitzer Kenny” recorre tres etapas vitales a través de la lente del miedo: la infancia marcada por el castigo, la adolescencia marcada por la violencia, y la adultez dominada por la incertidumbre. La canción no describe simplemente esos estados; los interpreta como la gramática que rige la vida de millones de personas en contextos similares. Y en “DUCKWORTH.”, la biografía se convierte en parábola del azar: un tiroteo que nunca ocurrió pudo cambiarlo todo. El de Compton concluye que su misión artística es producto de un accidente histórico, y por eso su voz adquiere la forma de un deber.

Su última placa, Mr. Morale & the Big Steppers (2022) es el más introspectivo y quizá el más dolorosamente humano. Aquí la lírica se convierte en sesión de terapia pública: un espacio donde se abordan traumas, abusos heredados, roles familiares y la fragilidad de la masculinidad. “N95” desmonta la sociedad de la apariencia, quitando capas de consumo y vanidad hasta preguntar qué queda cuando todo cae. “Auntie Diaries” asume el riesgo de narrar desde la ignorancia y el aprendizaje sobre identidades trans, un gesto que generó debate pero que ilustra la voluntad de exponer la incomodidad como parte de la evolución personal y colectiva.

La pieza más sobrecogedora es “Mother I Sober”, un relato de abuso, vergüenza y liberación acompañado por Beth Gibbons de Portishead, cuya voz aporta un aura espectral. Allí Kendrick se enfrenta al trauma familiar y declara la posibilidad de cortar un ciclo de dolor. “United in Grief”, con la que abre el álbum, se plantea como inventario de pérdidas y compensaciones materiales, mostrando cómo la riqueza no sana las heridas, apenas reorganiza el vacío. Mr. Morale & the Big Steppers no se limita a narrar el trauma: lo desnuda, lo interpreta y lo comparte como ejercicio de catarsis colectiva.

https://www.youtube.com/watch?v=Vo89NfFYKKI),

Aunque no pertenezca a un álbum aún, “Not Like Us” es la muestra más reciente de cómo Kendrick convierte incluso una coyuntura banal —un beef musical— en un acto comunitario. Lo que nació como diss track se transformó en ritual colectivo, coreado en estadios y calles, apropiado como exorcismo popular. La canción demuestra que nuestro muchacho sigue siendo ese intérprete que convierte lo inmediato en símbolo, lo particular en universal.

El regreso de Kendrick Lamar a Chile no es solo un hito musical, sino también un acontecimiento cultural. En cada disco, el rapero de Compton ha demostrado que la lírica puede ser espejo, herida y cura al mismo tiempo, y que el hip-hop, lejos de ser únicamente crónica callejera, puede alcanzar la estatura de la poesía universal. La expectación que se respira en torno a su concierto del 7 de octubre en el Estadio Monumental es fervorosa y total: miles esperan no solo corear estribillos, sino vivir un rito de palabra y sonido, un equinoccio simbólico en el que luz y sombra se equilibran por unas horas, recordándonos que la música puede ser también conciencia y comunidad.